(Nota: la fotografia per quanto amata, non è il mio campo, ringrazio per la lettura preventiva e i consigli Federico Magi e Marco Arcioni

Questa Pasqua ho regalato a Demetrio dei versi associati a una fotografia di Alfred Stieglitz e Demetrio mi ha chiesto di scrivere di lui e delle nuvole, che erano l’oggetto dell’immagine. Ho accettato di malavoglia, perché sono pigra, ma allo stesso tempo volentieri perché quando scrivo le cose che ho pensato si fermano, come le nuvole di Stieglitz, e questo non è tanto male. Per un paradosso, i pensieri che fermo sono divagazioni, a partire da due fotografie, ma vorrei introdurli con una una breve premessa.

In un passaggio di Vedere il vero e il falso (Einaudi 2018, capitolo La verità, p. 9), lo psicoanalista Luigi Zoja, definisce la fotografia come il più denso dei media. “A differenza dei testi scritti o audiovisuali, che propongono narrazioni anche molto lunghe, complesse, dettagliate, essa vi allude appena: vuole lasciare che i racconti sorgano nell’osservatore. L’evento non trascorre verso altro: se descrivessimo le immagini come una lingua, potremmo dire che il cinema è transitivo, la foto rimane intransitiva. Anche il concetto è transitivo, indica qualcosa. La foto no: si potrebbe dire che sia neutra. Fornisce un’immagine da cui ognuno può trarre infiniti stati d’animo: come dall’ascolto di un solo strumento musicale possono sorgere emozioni infinite.” Con riferimento al saggio di Roland Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia (Einaudi 2003), Zoja riprende i concetti di studium e punctum: “L’occhio che guarda non è una tavola vuota: dietro di esso sta una conoscenza di cosa è la fotografia e di quanto vuole esprimere. E questo è lo studium.” “Il punctum invece non va dallo spettatore all’immagine: è, viceversa, ciò che da questa si alza e lo colpisce, anzi letteralmente lo “punge”. (…) Esso corrisponde a un’intenzione non della volontà ma dell’inconscio; non dell’operatore ma della creazione in quanto soggetto autonomo. Come intuiva Cartier-Bresson è lo scatto creativo che cerca il fotografo, non viceversa.” (Vedere il vero e il falso, p.74-75)

C’era una volta un re

A settembre dello scorso anno mi trovavo a Venezia e la mostra che Palazzo Grassi dedicava a Cartier Bresson era un’occasione irrinunciabile in virtù della sua concezione. Come sa chi l’ha visitata, la mostra “Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu” (Venezia, Palazzo Grassi, 11 luglio – 26 febbraio 2021) è tutta giocata a partire dalla cosiddetta Master collection:385 fotografie che l’autore stesso ha selezionato tra il 1972 e il 1973, su richiesta degli amici collezionisti John e Dominique de Menil, come espressione massima della propria poetica.

Il curatore della mostra di Palazzo Grassi, Matthieu Humery, ha quindi coinvolto la fotografa Annie Leibovitz, il regista Wim Wenders, lo scrittore Javier Cercas, Sylvie Aubenas (conservatrice e direttrice del dipartimento di stampe e fotografia della Bibliothèque nationale de France) e il collezionista François Pinault: ciascuno di loro ha scelto dalle 385 foto di Cartier-Bresson le cinquanta immagini a suo giudizio più rappresentative.

Se la mostra fosse un romanzo sarebbe un esperimento narrativo postmoderno: pensate alla medesima immagine che ricorre per tre, quattro o cinque volte nelle selezioni dei curatori (più d’una foto ha avuto questa sorte), avreste la realtà di un istante fissata nell’espressione del testimone fotografo e quella testimonianza rifratta in cinque diversi racconti. La polifonia per immagini si moltiplica se, sulla scorta di quel che suggerisce Wim Wenders nel bel documentario che lo vede protagonista, l’attenzione del visitatore si concentra in particolare sulle fotografie che ritraggono l’atto del guardare. Tra tante, quella che scelgo è molto nota, si tratta dello scatto del 1948 mostra la preghiera silenziosa di quattro donne dal capo coperto a Srinagar, Kashmir.

L’aspetto interessante è che le donne sono colte di spalle, in un contegno e un abbigliamento che le rende irriconoscibili persino a un familiare, circostanza che fa dell’atto stesso del guardare il vero soggetto dell’immagine. Abbiamo dunque un fotografo che contempla quattro donne che a loro volta contemplano il paesaggio (la natura). Di più: abbiamo un regista (Wenders nel documentario proiettato alla mostra) che contempla il prodotto di un gesto artistico, lo scatto con il quale lo sguardo del fotografo ha ritratto il gesto di quattro donne che contemplano la natura. Meglio ancora: ci siamo noi, seduti in una stanza buia di un palazzo veneziano, contempliamo un regista che contempla un fotografo che contempla quattro donne il cui sguardo si perde lontano. Il paesaggio, l’oggetto originario dell’azione di guardare è lo sfondo, ma lo sfondo appunto resta tale e si dissolve fin quasi a scomparire nei quattro passaggi. Insomma, se volessimo riprendere Roland Barthes e giocare con le sue parole, potremmo dire che le donne sono lo spectrum, il morto che ritorna, ma il paesaggio qualcosa di più lontano ancora: il morto che non torna?

Cosa se ne debba arguire di preciso non so, benché trovi affascinante che si colga in questo scatto una rappresentazione della preghiera. Quel che però mi preme è che se anche la foto ha, come sostiene Zoja, una proprietà linguisticamente intransitiva, qui veicola una interessante relazione comunicativa.

Le protagoniste della foto e il paesaggio naturale in cui sono immerse (abiti, piedi scalzi, sassi, case, alberi acqua, cielo) sono reali. L’arte ha del resto quasi sempre avuto soggetti reali, come la letteratura ha spesso parlato di personaggi e storie reali o verosimili, diremmo che la verosimiglianza è in qualche modo un obbligo, tanto che il lettore se l’aspetta, la pretende, ne fa un criterio di rispetto del patto narrativo anche quando la sua sospensione della credulità si applica a una fiaba, a una favola, a un romanzo fantasy. Ma anche quando la fedeltà dovrebbe essere massima, come in una foto, l’opera trascende il reale, dando forma a una dimensione della realtà complementare a quella abitata, nella quale l’artista e chi legge o guarda collaborano alla ricerca di qualche forma di verità. Sta a dire che, ogni volta che, da lettori e da spettatori, qualcosa ci ri-guarda, siamo “punti” e condividiamo con chi ha scritto o ha scattato la costruzione (finzione) di un’emozione culturale, . E dunque, stando alle donne che la didascalia vuole in preghiera: chi compie il gesto? fin dove arriva la preghiera?

Vanno, vengono, ogni tanto si fermano

Alfred Stieglitz (1864-1946), è un fotografo e gallerista statunitense, che ha segnato la storia della fotografia artistica. Di se stesso dice nel 1921: “an American. Photography my passion. The search of truth my obsession.” Per capire di quale verità parli possiamo partire da uno dei suoi scatti più celebri, The Terminal.

Per i cultori la storia è piuttosto nota: siamo nell’inverno del 1893, Stieglitz è da poco rientrato dalla Germania, dove ha studiato, inaugurato la sua carriera di fotografo. Ha molto viaggiato e, dopo l’Europa, la realtà del paese d’origine gli appare culturalmente povera ed estranea, è lui stesso a testimoniare questa condizione di spaesamento. Una sera in un teatro di New York assiste a una rappresentazione teatrale de La signora delle camelie di Alexandre Dumas, nell’interpretazione di Eleonora Duse. L’emozione è folgorante, scrive infatti: “Sentii, per la prima volta da quando ero tornato, che c’era di nuovo un contatto tra me e il mio Paese. Se negli Stati Uniti ci fossero state più cose come quella donna e quella pièce, il Paese sarebbe stato più sopportabile”. Una rappresentazione teatrale lo riconcilia con la propria solitudine e scioglie il suo senso di estraneità. Pochi giorni dopo scatta appunto questa foto d’atmosfera impressionista, che è una delle sue immagini più celebri: “Decisi allora di fotografare ciò che c’era dentro di me. I cavalli che fumavano e la solitudine che provavo nel mio Paese, tra la mia stessa gente, sembravano, in qualche modo, legati a quel che avevo provato vedendo la Duse ne La signora delle camelie. Ho pensato a che fortuna avevano quei cavalli ad avere almeno un uomo che gli dava da bere. Ed era la solitudine ad avermi fatto vedere quell’uomo”. La strada, il carro, i cavalli e l’uomo sono sotto gli occhi di tutti, ma qualcosa ferisce l’artista che individua lo scorcio per il quale ciò che è appunto comune assume un significato che si compirà negli sguardo degli spettatori.

Nel 1902 Stieglitz dà il via alla “PhotoSecession”, esperienza poi confluita nella rivista Camera Work (1903-1917): è un movimento che ha l’ambizione di assegnare alla fotografia la dignità dell’arte, partendo dall’idea che il fine dello scatto non sia rappresentare la realtà, ma fornire un’interpretazione della realtà stessa, attraverso la rielaborazione del fotografo, che può dunque intervenire sul soggetto con maschere e tagli nella camera oscura, filtri e ogni mezzo tecnico, esattamente come un pittore può manipolare il soggetto dipinto sulla tela. La via della rielaborazione è però un passaggio: Stieglitz supera il pittorialismo nella direzione della fotografia pura, diretta, priva di manipolazioni successive allo scatto. Questa sarà anche la strada della Straight photography, ma la fotografia diretta di Stieglitz non si esaurisce sul soggetto rappresentato.

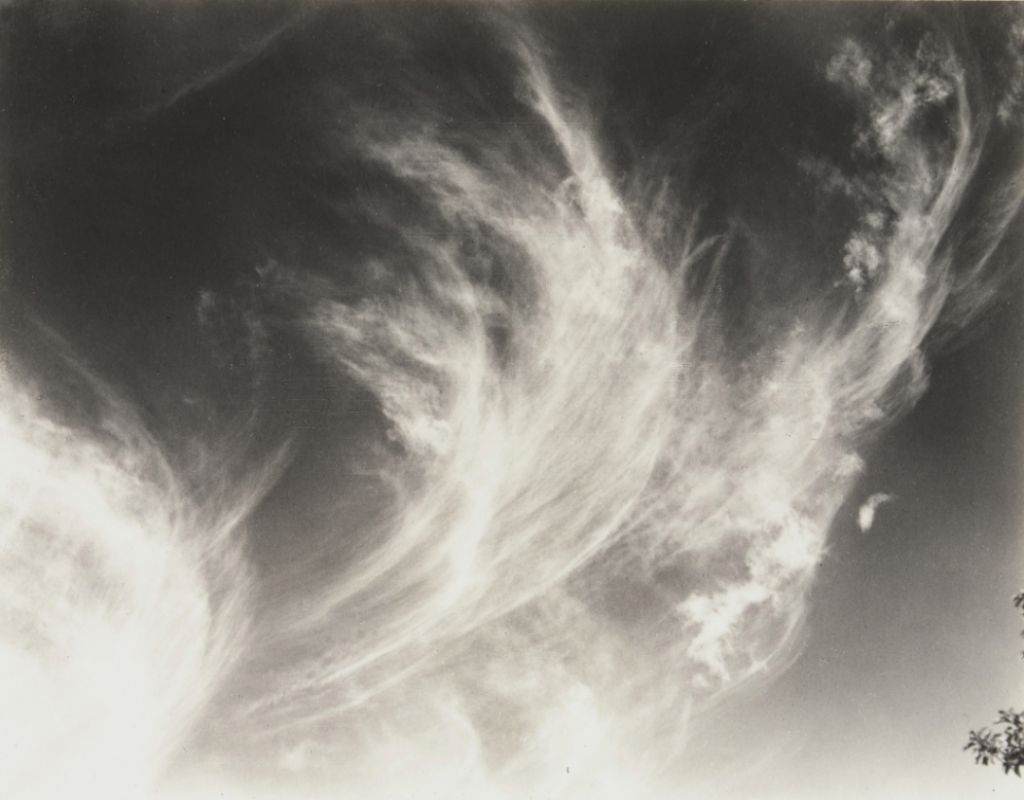

Nel 1922 il fondatore di Camera Work inaugura la serie di fotografie intitolate Equivalents nella quale concentra la sua ricerca sulle nuvole, fotografate al naturale, senza filtri né alterazioni. Nel catalogo della mostra in cui espone sessantuno foto di nuvole alle Gallerie Anderson di New York e che Stieglitz intitola Songs of the Sky (Canzoni del cielo o Segreti del cielo) scrive: ‘… come la mia fotocamera rivela, sono piccole fotografie, rivelazioni dirette di un mondo umano nel cielo -documenti di una relazione eterna- forse persino una filosofia’’. ( Stieglitz, A., 1923, Catalogo f the Third Exhibition of Photography by Alfred Stieglitz, exh. cat. Anderson Galleries, New York.

Il 19 settembre del 1923, la rivista fotografica britannica The amateur photographer and photography (p. 255), pubblica un articolo a la firma dello stesso Stieglitz intitolato How I Came to Photograph Clouds: è in realtà parte di una lettera privata, scritta secondo lo spirito del momento ad uno dei suoi amici, e pubblicata con il permesso dell’autore. Stieglitz ripercorre la genesi dell’idea, per rispondere a chi attribuisce la potenza della sua arte nella forza magnetica (hypnotic) dei soggetti ritratti: sembra voler negare che la magia stia nell’oggetto della rappresentazione, la dignità della sua arte è in qualcos’altro. La rappresentazione delle nuvole è partita nell’estate in cui la madre di Alfred Stieglitz stava morendo, il patrimonio familiare andava in pezzi e lui non faceva che vedere intorno a sé i segni di una disintegrazione lenta ma inesorabile (“dying chestnut trees – all the chestnut in this country have been dying for years: the pines doomed too-diseasded”). Con quest’animo ha preso a fotografare nuvole e gli oltre duecento scatti, tiene a dire, sono il punto di arrivo di una ricerca artistica che durava da oltre 40 anni e per la quale poteva finalmente sfruttare una nuova emulsione fotografica pancromatica che gli consentiva di catturare l’intera gamma dei colori.

Dove sta il cuore della questione? Il soggetto che Stieglitz ritraeva era sotto gli occhi di tutti, ma in sé non aveva alcuna forza, non era neppure portatore di un significato al di fuori della rappresentazione artistica: “Through clouds to put down my philosophy of life—to show that my photographs were not due to subject matter—not to special trees, or faces, or interiors, to special privileges, clouds were there for everyone—no tax as yet on them—free.” Equivalent è un titolo che mette in luce il legame tra il fotografo e l’oggetto: l’uomo e il cielo sono due insiemi tra cui si instaura una relazione, riflessiva, simmetrica, transitiva (a seconda del momento e dello scatto). Lo spettatore non vede null’altro che un pezzo di cielo, nell’immagine, si è detto, non c’è alcun artificio, egli ritrova ciò che può vedere da solo ogni giorno, eppure la foto non si può dimenticare.

Oggi è difficile immaginare l’impatto che la serie può avere avuto sul pubblico dell’epoca. Le nuvole di Stieglitz non sono altro che semplici foto del cielo eppure il cielo perde la sua decifrabilità, anche in virtù dell’assenza di punti di riferimento. Quasi tutte le foto mancano di elementi che possano indicare l’orizzonte e la scala di riduzione; non è rintracciabile un orientamento preciso e dunque le immagini si possono guardare in diversi modi, ciò che sta sotto può stare sopra e viceversa, come in una rappresentazione astratta, non fosse che lo scatto è invece la rappresentazione fedele della natura. Stieglitz costringe lo spettatore ad andare oltre l’apparenza, a pensare meno alle nuvole per concentrarsi sull’emozione che prima si condensa nel cielo fermato sulla lastra, quindi, attraverso il medium della foto, riverbera in chi guarda.

Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro, sulle nuvole

Un amico a cui ho spedito lo stesso augurio di Demetrio mi ricorda che le nuvole compaiono a più riprese nella Bibbia, dove il Figlio dell’uomo compare sulle nuvole o le nuvole sono il segno della sua presenza, o il veicolo del rapimento di cui parla la prima lettera ai Tessalonicesi (che. immagino, piacerà a Demetrio). La circostanza è suggestiva perché a questo campo semantico alludevano i miei versi e la fotografia di Stieglitz, scelta perché offrisse ai versi una didascalia.

Ora però, pensando alla scrittura e alle fotografie, mi chiedo: non è proprio una qualche forma di equivalenza che cerchiamo anche quando leggiamo? La maggiore densità dell’immagine la rende davvero intransitiva o soltanto più sintetica, come una metafora poetica (che la retorica medievale vuole similitudo brevior)? Forse ogni lettore ha un proprio orizzonte di attesa (come ogni spettatore ha il suo studium), lo condivide in parte con l’autore e a questi chiede non solo la verisimiglianza, ma un lieve spaesamento che lo punga, lo ri-guardi, lo faccia vacillare e dunque, gli offra una via per riconoscere in ciò che vive o sente una possibilità nuova. E se davvero l’autore non è mai del tutto consapevole di quel che pungerà il lettore/spettatore (ricordava Zoja che il punctum, “corrisponde a un’intenzione non della volontà ma dell’inconscio; non dell’operatore ma della creazione in quanto soggetto autonomo”), allora è particolarmente importante che il suo sguardo sia limpido, fedele a sé stesso, in un certo senso lontano dall’artificio che mira a sorprendere. Questa onestà è l’antidoto al rischio di produrre quelle che Barthes definirebbe foto unarie o foto di reportage: “Io le scorro ma non ne serbo ricordo; in esse, mai un particolare (nel tale angolo) viene ad interrompere la mia lettura: mi ci interesso (come mi interesso al mondo) ma non le amo.” (R. Barthes, La camera chiara, 42)

Troppe parole per provare a dire la disposizione estetica e morale sottesa forse ad ogni arte, anche alla scrittura d’invenzione, che, se pure ha nella retorica alcuni dei suoi strumenti, non è esercizio di persuasione ma ricerca di una visione e insieme senso del proprio limite, fiducia nel gesto di chi la farà propria e la completerà.